زينب عفيفي بعد صدور روايتها «عزيزى المستبد»: الحب أقوى لغات التواصل بين البشر (1-2)

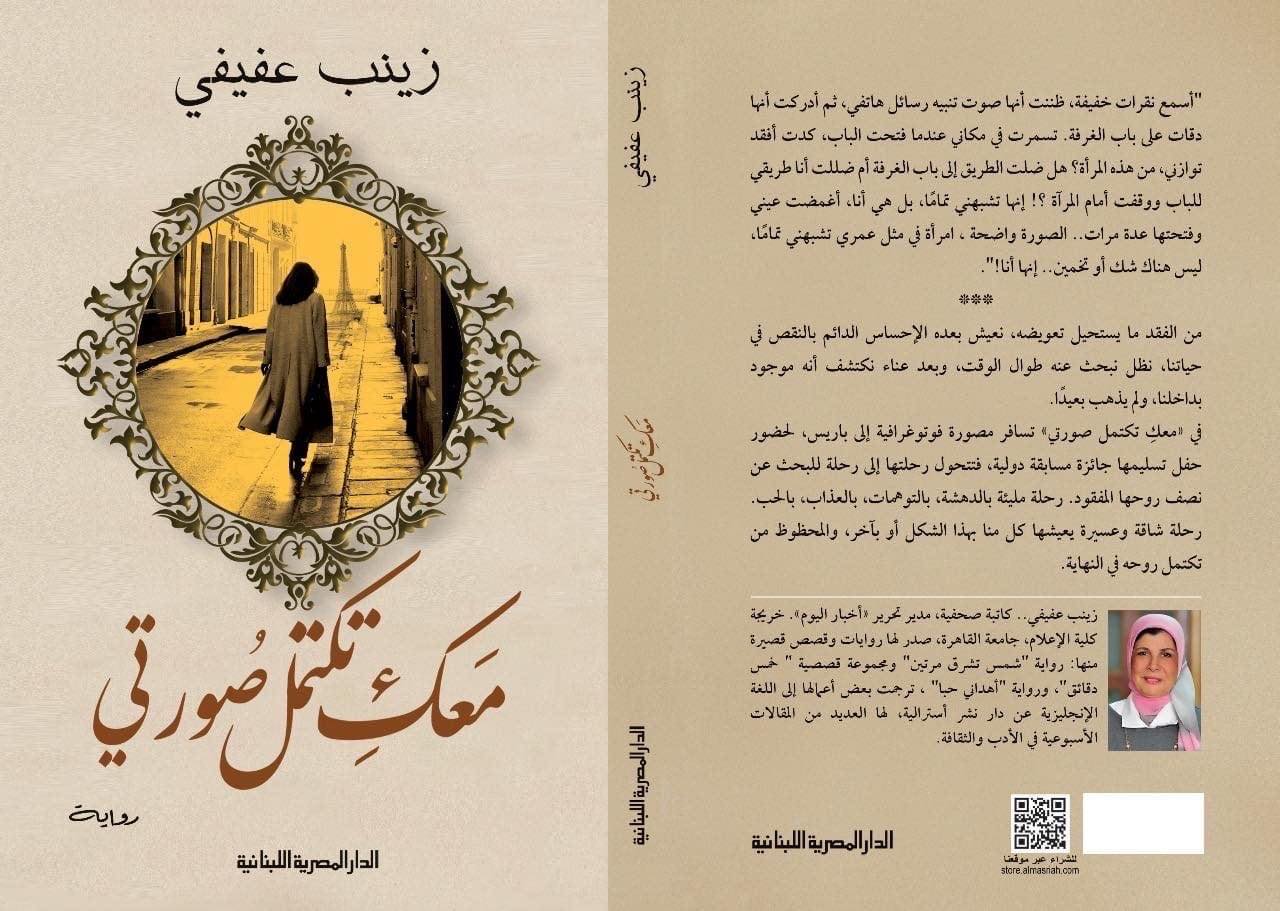

زينب عفيفي.. كاتبة صحفية وروائية.. تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة، صدر لها ستة عشر عملًا ما بين قصص قصيرة وكتب وروايات منها: "شمس تشرق مرتين" و"خمس دقائق" و"أهداني حبًا " و"أحلم وأنا بجوارك" و"معك تكتمل صورتي"، ترجمت بعض قصصها إلى اللغة الإنجليزية عن دار نشر أسترالية وبعضها ترجم إلى اللغة الإيطالية لطلبة كلية الألسن ودُرست بعضها لطلبة الأدب بالمغرب.

تكتب عفيفي المقالات الأسبوعية في الأدب والثقافة، وحازت على جائزة أفضل صفحة في مجال الكتب في الصحافة الثقافية المصرية عام 2015، حصلت على جائزة يوسف إدريس في دراسة بحثية نقدية عن أدبه.

ترى عفيفي أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة وجودية منذ بداية الخلق، وهي علاقة طبيعية تخضع لكل ظروف الحياة من اقتراب وابتعاد وخلافات واتفاقات، واشتباكات بطبيعة الحال، والتي تنعكس لا إراديًا وإراديًا في الإبداع بشكل أو بآخر، سواء كان إبداعًا روائياً أو تشكيليًا أو غيره من فنون الإبداع.. الدستور التقت زينب عفيفي وكان هذا الحوار..

عن تلك العلاقات الشائكة فيما يخص المرأة والرجل في كتاباتك آية سيرورة هذه التي دائمًا ما تتجلي بالعشق أو الحب كخلاص روحي ووجودي، كيف تفسرين تلك الإشكالية التي دائمًا ما تطرح في عناوينك الروائية؟

العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة وجودية منذ بداية الخلق، وهي علاقة طبيعية تخضع لكل ظروف الحياة من اقتراب وابتعاد وخلافات واتفاقات، واشتباكات بطبيعة الحال، والتي تنعكس لا إراديًا وإراديًا في الإبداع بشكل أو بآخر، سواء أكان إبداعًا روائيًا أو تشكيليًا أو غيره من فنون الإبداع، ومن الطبيعي أن تتجلى هذه العلاقة في معظم كتاباتي لطبيعة الوجود الإنساني بالعشق أو الحب كخلاص روحي ووجودي بما يتناسب مع طبيعتي الخاصة التي نشأت عليها في بيت يظلله الحب الأسري وعشق القراءة منذ طفولتي للحكايات التي ينتصر فيها الخير على الشر، وفي مرحلة أكثر وعيًا كانت قراءتي الأولي لكل الروايات الرومانسية بدء من كتابات إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي وعبد الحليم عبدالله ومن الروايات العربية العالمية من روايات غادة السمان وغسان كنفاني وفرانسوا ساجان وبعض من كتابات سيمون دو بوفوار التي أعجبتني فلسفتها في العلاقة بين الرجل والمرأة في الإبداع والحياة وعلاقتها المتشابكة مع جان بول سارتر والجيل المبدع لمذهب الوجودية الذي اعتنقته فترة من الزمن في بدايات عشق القراءة.

أما إشكالية عناوين رواياتي التي تعكس من الظاهر العلاقة بين الرجل والمرأة فهي كلها عناوين كاذبة، فإذا كانت هناك مقولة مأثورة تقول: "الكتاب واضح من عنوانه" أري أنها مقولة تخالف كل عناويني كتبي ورواياتي، فالعنوان يشارك فيه الناشر مع المؤلف كي يقفا معا على عنوان جاذب لعين القارئ، واعترف أن معظم عناوين رواياتي كلها مراوغة تحتمل أكثر من معنى وحين يقرأ القارئ رواياتي يكتشف المعنى الحقيقي للعنوان والذي يحمل واحدا من المعاني الكثيرة التي يعكسها العنوان الأصلي للعمل، فالعنوان هو المحطة الأولي لالتقاء القراء بالمؤلف ولابد أن يكون عنوان لافت وجذاب. فمثلا عنوان روايتي "أهداني حبًا" هو إهداء حب الوطن من بطل ثوري رحل قبل قيام ثورة يناير، وعنوان "معك تكتمل صورتي" هو اكتمال للنقص في صورنا الحقيقية وارتباط الذات بالروح، وعنوان "أحلم وأنا بجوارك" هي علاقة بين ابنة وأم كفيفة عشقا قراءة الروايات وعاشا مع أبطال الروايات ورفضت الابنة الزواج لتحلم بجوارها مع أبطال الروايات، أما الرواية الأحدث" عزيزي المستبد" فالاستبداد لا يعني الرجل وإنما هو الاستبداد الروحي الذي يسلبه منك الآخرون، وهكذا.

عن الاستبداد وسطوة المجتمع بفكر ذكوري، كيف ومنذ متى صارت الكاتبة الكبيرة زينب عفيفي تنطلق من الذاتي للوجودي/ البشري، الإنساني وكأنها تجعل من الواقعي غالبا تكأة للولوج فيما وراء علاقة الرجل بالمرأة؟ فهل العشق من منظورك هو الخلاص، أم أن هناك تجليات ما تسعي من أجلها الساردة زينب عفيفي؟

ليس العشق وحده هو الخلاص وإنما الكتابة بكل واقعها هي الخلاص، وإذا كان هناك عشقاً فهو عشق التعبير عما يثير بداخلي أسئلة لا أجد إجابة عليها، أو وجود أشياء ومواقف أريد أن أضعها أمام عيني فأري صورها واضحة، لا أخفي عليك سرا ولا أعرف إذا كان هذا نقطة ضعف بداخلي وإنما هي حقيقة أعرفها جيدًا، وهي أنني أكتب لنفسي كي اطبطب عليها من قسوة الحياة، وفي أحيان أخري أكتب كي أسجل موقف أو قصة فشلت في نسيانها فالكتابة تمنحني راحة ذاتية أكثر من أي شيء آخر في الحياة.

عن مساحات الألم في غالبية أعمالك وتحديدًا في معك تكتمل صورتي وأحلم وأنا بجوارك وعزيزي المستبد كيف تمكنتين من القبض على فضاءات الفرح والنشوة في السرد وهي على النقيض من الأحداث القاتمة في البنية الروائية من قبلك؟

أنا لست صائدة ماهرة في اقتناص الأفكار والحكايات التي أراها في حياتي، وإنما أنا أكتب ما مر في حياتي بصورة مبالغ فيها تصل إلى حد الخيال الروائي، فلا أستطيع أن أفرق هل هذه الرواية حدثت في حياتي بالفعل أما أنها كانت منام استيقظت منه وكتبته على الورق فصار رواية منشورة، ففي كثير من حالاتي تتواصل أحلامي مع واقعي في صور وحكايات لا تبدو منفصلة عن حياة اليقظة، وما تصفه بالفرح والنشوة في السرد كلها مكونات ذاتية أعيشها لحظة الكتابة، ولذا فأن الكتابة عندي عالم منفصل عن واقعي، أشبه برحلة خيالية أكون أنا فيها البطلة والساردة.

عن دوافع الكتابة ومفاهيم الحرية والسلوى والخلاص، ماذا تمثل لك الكتابة؟

الكتابة بالنسبة لي فعل حياة، فنحن نعيش الحكاية كل لحظة بين القضاء والقدر ، نكتبها أحيانا ونقرأها كثيرا، وفي النهاية الحكايات تتشابه، فما وجدت من أجله يسكن في قلبي، فأنا أفكر بعقلي وأحيانا بقلبي، ومن هنا جاءتني طعنات كثيرة كادت أن تفتك بي لولا الكتابة التي وجدت فيها ما لم أجده في واقع الحياة، هي تسكن وجداني بكل ما فيها من أفراح وأحلام وأحزان، معظم الفتيات الصغيرات كن يلعبن بالعرائس المصنوعة من القماش أو تلك العروسة الأمريكية "باربي" والتي لم تكن تسمح ظروفي الاجتماعية أن امتلك أيا منهما، فكنت ارسم العرائس على الورق واحكي لهن الحكايات، وكبرت وكبرت معي الحكاية ، لم اتوقف عن كتابتها، أو أنسى تفاصيلها، كل ما كنت أريد قوله ولا أستطيع أن أبوح به كان يسكن أوراقي، وصارت لي يوميات قبل أن أبدأ معارك الحياة العملية، كانت مفكرتي الورقية الملونة تشهد علي حكاياتي في المدرسة والجامعة وكل ما يثير وجداني من وردة وعصفورة وفارس الأحلام وحصانه الأبيض، كل هؤلاء كانوا أبطالا في أورقي، وحين تخرجت من كلية الأعلام تصورت أن أكون كاتبة تكتب الحكايات ولكن الواقع دفعني بقوة الى عالم الصحافة الذي لا يرحم، أخذ مني كثيرًا ومنحني كثيرًا فهي مهنة لا تقبل الشريك ولا تهادن ولا تعطي فرصة لالتقاط الأنفاس، كنت اسمع صوت الكاتبة بداخلي يأن وينتحب في ساعات الوحدة ، والظلام والوجع، كانت تجلس أمامي الأنا الأخرى التي ظلمتها الصحفية بضربتها الناجحة، التي كانت تأخذني من ضربة إلى أخرى بلا هوادة حتى صار لي تواجد صحفي مرموق، وكانت الأديبة تؤنبني من حين إلي آخر، وكأنها تقول لي: هل نسيت عهدنا، ولم أكن التفت لها طويلًا، وتضيف الكاتبة الروائية زينب عفيفي، كنت أحيانا أراضي عذابي وعذابها حين يشجعني كاتبًا كبيرًا ويمنحني تقديرًا يعود لتلك الأديبة المقهورة بداخلي، ومن وقت لآخر كنت أحاول إرضاء تلك الساكنة بداخلي الصامتة في صبر تتلقى التجارب وصفعات الحياة وتختزنها في صبر، كان أول عمل أفرجت عنها فيه هو كتاب "إليك وحدك" وهو لو استطعنا وصفه كان نوع من أدب الرسائل من فتاة صغيرة إلى صديق يمتلك العقل والفطنة والتجارب والحكمة التي تفتقدها البطلة الحديثة السن وكانت تكتب له كل يوم رسالة تصف له موقف من مواقف الحياة التي تواجهها في الحب والصداقة والزمالة والعمل وانتظار فارس الأحلام ليعطي لها خبراته ويمنحها نصائحه، وتمر الأيام والسنوات وأنسي هذه الساكنة بداخلي التي تتألم في صمت ولا انتبه إليها إلا قليلاً، من حين لآخر دون التفات حقيقي كنت اقنع نفسي بأن الصحافة سوف تمنحني التجربة التي تسمح لتلك السجينة حق الحياة يومًا، وأن كانت أفرج عنها من وقت لآخر، في أعمال متباعدة، فكانت نوفيلًا "عفوًا لأنني أحببتك" ثم جاء كتاب ترجمته حول "أشهر قصص الحب في القرن العشرين" وبعد اجتياز خوف الكتابة الأدبية كان لي مجموعة قصصية "اتصل في وقت لاحق" تلتها رواية قصيرة "اسمي حنفي".

وهنا قررت أن انحي الصحفية جانبا وأهتم بالقراءة أكثر فهي التي تفتح مسام الكتابة في روحي، وجاء كتاب جمعت فيه مقالاتي الأدبية "كلام في منتهى الأدب" وآخر تضمن اشهر الكتب التي قدمتها في صفحتي في أخبار اليوم بعنوان "امرأة متهمة بالقراءة " ثم جاء بعد ذلك كتاب عن "بن لادن" وهو عبارة عن قراءة في كتب بأقلام باحثين من العالم الغربي والأمريكي قدموا كتبا عنه، وقمت أنا برسم بروفايل له من خلال تلك الكتابات والرؤي لهؤلاء الباحثين والكُتاب، ثم أخذت هدنة ليست طويلة كانت السجينة بداخلي بدأت تنمو وتتحرك كجنين في رحم أمه، تريد أن تعلن عن وجودها، فجاءت رواية "شمس تشرق مرتين" ثم مجموعتي القصصية "خمس دقائق" والتي أتصور أنني في هذه المجموعة قد تخلصت من أعباء نفسية كثيرة داخل روحي كنت أريد أن اتخلص منها بشدة، وأنقي عالمي النفسي من أي شوائب استعدادا لدخول معركة حقيقية في الكتابة، التي ظلت تلوح لي وأنا اتجاهل رغباتي تجاهها، إلى أن أهديت إلي حب نفسي في روايتي "أهداني حبًا" وهذه قصة أخرى، داخل القصة الخيالية، لا أحد يعرف عذاب الكتابة مثل الذي يريد أن يكتب عن أشياء حقيقة من الخيال، وبقدر بكارة الإحساس بقدر عذاب الانتقاء، الكتابة ليست صور فوتوغرافية في الحياة مثل الصور الصحفية، الصورة الإبداعية تتزين بالبلاغة والعذوبة ولا مانع أن تأخذ من الصحافة لغتها السلسة البسيطة والتي لا تعني السطحية، وإنما البساطة مع العمق، أو ما يحب أن يعبر عنه البعض بالأسلوب السهل الممتنع، أردت بشدة أن أكتب ليس ليراني الناس كاتبة فذة، وإنما أردت أن اكتب في هذا الوقت لأنني أريد أن أضع حداً لوحدتي رغم صخب الصحافة الذي أعيشه، أحببت ان أري نفسي، وأري وجهي الآخر الذي أكونه ولا أكونه، في الكتابة صنعت عوالم بأبطال أحببت أن يكون لهم وجود في حياتي، أحادثهم ويحادثونني، ونصنع معًا عالمًا آخر نعيش فيه ما لم يمكنا منه الواقع.

وأين تكمن تلك الإشكالية المراوغة على الدوام في سرودك القابلة للتأويل مع رمزية السرد وتحديدا في رواية “أهدني حبًا”؟

في "رواية أهدني حبًا" صنعت بطلًا خرافيًا، فارسًا ثوريًا، جاء من أجل تخليص البلاد من كل أوجه الفساد، وتقع في حبه أمرأه لا يعلم عنها شيئا، احبت فيه أفكاره ومبادئه، وتصورت أنه جاء من أجل تحقيق أحلامها، ولكنه يموت قبل تحقيق الحلم فتقرر أن تكتب له رسالة تعترف له انها لم تحب غيره وأنها بحثت عنه في وجوه كثيرة ولم تجده في سرد تاريخي لأحداث سياسية منذ السبعينات وما مرت به مصر من أحداث سياسية وثورات من أجل تحقيق نفس الأحلام والأفكار التي طالب بها الحبيب الأول من خلال القضاء على أوجه الفساد المختلفة متمثلة في مطالب الشعب المستمرة على مدى عقود طويلة.

وتبقى النهاية مفتوحة رغم الاغراءات التي قابلتها في الحياة من استقرار عاطفي إلا أنها ظلت مرتبطة بالمبادئ والأفكار التي تركها لها البطل الأول من خلال أوراقه ومسودة رواية حملتها لها إياها حبيبته بأن تساعدها في نشرها بعنوان "بعد مائة عام من الثورة"، كان هذا هو الحب والحلم التي عاشت فيه البطلة منذ وعيت الحياة، والتي كشفت لها أن منذ ثورة 52 وحتي وقتنا الحالي مازال الفساد يعشعش في جحوره ويظهر كلما اتيح له الفرصة من أجل بقائه، الرواية وإن حملت عنواناً رومانسيًا فهي في حقيقة أحداثها ليست كذلك رغم وجود الخط الرومانسي فيها طوال الحكي، ولا أنكر أننا نعيش في حكايتنا الكاذبة وكأننا نحيا واقعًا حقيقاً نتمنى إلا ينتهي، ولكنه ينتهي مهما طال أو قصر العمر، فالحكايات وأن بدت متشابه فهي مختلفة باختلاف أبطالها وعوالمها الخيالية، التي نحلم أن تعبر عن بعض من أنفسنا وإن لم نكن نحن بالفعل. وحدها الكتابة هي التي أضاءت أجزاء مجهولة من الوجود الإنساني، تستحق البقاء، أنها ثورة على الصمت، وصخب محبب في ظل عالم نصنعه بمفردنا في حضور أبطال رواياتنا، ولم يمر عام من هذه الرواية حتي استولت علي فكرة رواية أحلم وأنا بجوارك، ثم جاءت رواية معك تكتمل لصورتي لتكمل نقصا كان في حياتي، ومع التقدم في الكتابة جاءت روايتي "عزيزي المستبد" التي عبرت فيها عن خبرة السنين في عالم القراءة والكتابة وعشق الفن من خلال ثلاث أبطال رسامة تشكيلية وروائي وموسيقى، ليكتمل ثالوث العشق الخالص في حياتي للقراءة والرسم والموسيقى.

هل للرؤى الحلمية/ الفنية/ الجمالية التي دائمًا ماتطرح في رواياتك وعناوينك المتفردة دورًا في ماهية التوافق مع تلك الحيوات الواقعية العابثة التي يحيها الكاتب الفنان؟

كل كاتب له عالمه الخاص الذي يستمد منه حياته الثانية في معايشة حالة الإبداع، وأسميها أنا حالة، لأن أثناء الكتابة ينفصل الكاتب عن من حوله وعن ذاته ليتقمص أدوار شخصيات أبطاله في الرواية ثم يعود لحياته الطبيعية يستأنفها إلى أن ينفصل عنها في إبداع جديد، أما بالنسبة لي، لا ينفصل عالمي الواقعي عن عالمي الخيالي، لا أعرف من الذي صنع لي عالمي الخاص أنا أم واقعي الذي أهرب منه إلي عالم أخر صنعته بالتوازي مع عالمي الواقعي كي أستطيع الاستمرار، وكان أول عالم أدهشني في حياتي أثناء زيارتي لمتحف "مدام تسو" في لندن، هناك رأيت حياة كاملة مصنوعة من تماثيل الشمع بدقة متناهية، لا يمكن للعين أن تفرق بين الحقيقي وخيال الفنان، ومن هذه اللحظة وضعت كل شخص لا يروق لي أرسله إلى ذاكرتي إلى متحف مدام تسو خاصتي، فصار في خيالي متحف متكامل لشخصيات شمعية أستفيد منها كأبطال لرواياتي، بعضهم لتحطيم تماثيلهم وبعضهم للاحتفاظ بهم أحياء في ذاكرتي.

سفيرة الحب مصطلح أطلقه النقاد والكتاب على عالمك وتفاصيلك السردية الغائرة والطارحة للكثير من ألسنة اللهب المحجوبة تحت الرماد، فما مدى توافقك مع هذا المسمى أو الطرح؟

الحب في حياتي مسيرة حياة، منذ وعيت وجدت نفسي محاطه به، من أسرتي وعائلتي، حتى أن بعض أفراد عائلتي كانوا يتفاءلون برؤيتي قبل ذهابهم إلى أعمالهم أو قبل الدخول في امتحانات دراسية، وليس لدي أي دراية بالسبب، فالتفاؤل والتشاؤم مسألة نفسية ليس لها علاقة بالواقع الذي نعلق عليه خذلانا أو خيباتنا، في عملي في جريدة أخبار اليوم كانوا زملائي يصفوني بالرومانسية والخيالية لأن جميع أجوبتي عن أي مشكلة يوجد حلها عندي بالحب والتفاهم وأن الصوت العالي لا يجلب غير الضجيج، وهذا جزء من قناعاتي في الحياة بشكل عام، وانعكس ذلك في كل تعاملاتي مع الأهل والأصدقاء وفي كتاباتي الذي وصفها بعض النقاد بالمثالية، ويوجهون لي نقدا قاسيا بأن الحياة ليست مثالية، وفي الحقيقي أعلم أن الحياة ليست مثالية بالفعل ولكني أتعامل معها بمثالية لأنني أحب نفسي في هذه الطلة، التي ترضيني نفسيًا، وهذا لا يعني أنني لم أحزن ولم يخن أحد ولم أواجه مشاكل الحياة العادية ولكني أفعل مثلما تفعل القطط أعالج نفسي بالعزلة، وأضيف على علاج القطط لنفسها بالقراءة وزراعة الشجر والورود في حديقتي الصغيرة، هذا هو عالمي الرحب الذي أجاب على كل تساؤلاتي الحائرة التي لم أجد لها إجابات في الواقع.

عن موقفك ورؤيتك للمشهد أو الخارطة النقدية المصرية، انطلاقاً من الإشتباك/ التعامل مع عوالمك السردية/ الروائية؟

لا أعرف إذا كنت محظوظة، أو غير ذلك بأنني عملت في مجال الصحافة الثقافية على مدى أكثر من عشرين عاما في دنيا الكتب وعرضها بأسلوب يتناسب مع القارئ العاديْ كهدف رئيسي في التشجيع على القراءة من خلال صفحة كنت أقدمها أسبوعًا في جريدة أخبار اليوم كل يوم سبت في العدد الأسبوعي، أتناول فيها عرض الكتب المصرية والعربية والعالمية أيضا بذائقة قارئة تعشق الكتب ولست كناقدة متخصصة في الوقت الذي كان النقاد الكبار يتناولون عمل أو اثنان في مقال أسبوعي أو شهري في أحد الصحف القومية أوفي بعض الدوريات المتخصصة والذي لا يتناسب مع حجم النشر، وزيادة عدد الكتاب عن عدد النقاد أنفسهم وبالتالي الأعمال الأدبية الجديدة لا تجد الناقد المتوفر في الوقت المناسب؛ فاختلطت الناقد مع الروائي مع الهاوي في عملية النقد، وساعد على ذلك فوضى النقد والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي مما أجهض أعمال جيدة جدًا من أن ترى النور بقيمتها الحقيقية.