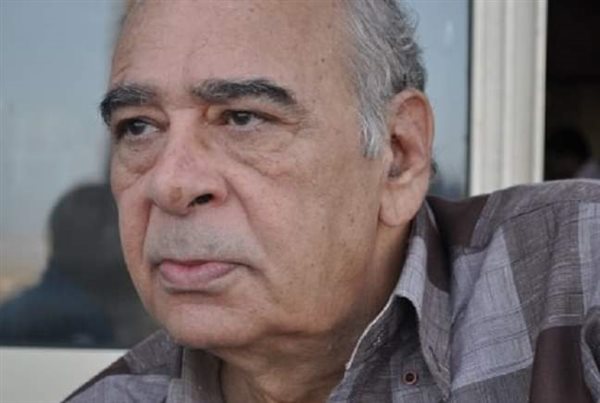

وداعاً دكتور محمد محروس

سأقدم لك إنساناً لم يكتب عنه خبر فى صحف، ولم يظهر مرة فى تليفزيون، ولم ينطق اسمه مرة من منصة منبر سياسى، وقلما لفت اسمه أو شكله انتباه أحد إليه. لكن كل العائلات الفقيرة فى حى الأميرية الشعبى عند نهاية شارع بورسعيد تعرفه تمام المعرفة وتحفظ الطريق إلى عيادته المتواضعة التى تصعد إليها فى بيت قديم على درج تآكلت سلالمه فتجده جالساً فى حجرة الكشف مبتسماً وبيده سيجارة مشتعلة إنه د. محمد محروس الذى فارق عالمنا منذ أيام قليلة، ولم يترك شيئاً خلفه سوى مغزى حياته التى سكبها فى حياة الآخرين بصمت الدم ينسكب فى البدن دون أن تسمعه. عرفته وقيمة الفحص عنده خمسة وعشرون جنيهاً، وعلى امتداد عشرين عاماً رفض أن يزيدها جنيهاً واحداً.

كانت عيادته مزدحمة دوماً بنسوة بملاءات لف، ورجال بجلاليب، وأفندية تشى قمصانهم بأنهم من المطحونين، وأطفال يفركون عيونهم بأياد متسخة. كنت أتردد عليه كلما ألمت بى وعكة، فقد كان طبيباً عبقرياً بكل معنى الكلمة. أذكر أن قريباً لى شكا ذات مرة من ورم برز فى ظهره فذهبت معه إلى د. محروس- وهو طبيب عام ليس إخصائياً- فكشف عليه وقبض على الورم بين أصابعه وقال له: «هذه مجرد أكياس دهنية وليست مرضاً خبيثاً». لكن قريبى بسبب الخوف من السرطان راح يكشف عند الإخصائيين ويجرى فحوصاً كلفته مع أجور الأطباء آلاف الجنيهات ثم اتضح أنها أكياس دهنية، كما عرفها د. محروس بلمسة من يده. قلت له مرة مازحاً: «قيمة الكشف عندك رخيصة لكن الوصول إلى عيادتك البعيدة هذه مكلف! لم لا تفتح عيادة فى وسط البلد؟».

أجابني: «أنا عندى فلوس أقدر أفتح عيادة فى أى مكان». وصمت لحظة ثم فرد كفيه فى الهواء متسائلاً: «لكن لمن أترك هؤلاء الناس؟« وأومأ برأسه إلى الصالة التى ينتظره فيها المرضى! قليلون هم البشر الذين يشبهون القصائد ولهم طعم الأمل، قليلون هم البشر الذين يشبهون الضحكة فى اليأس، والنبتة البازغة فى الصحارى، وكان د. محروس واحداً بحياته كلها يعزز لدى اليقين بأن المشاعر الإنسانية ليست مقصورة على الغيرة والطمع واللامبالاة والجحود، بل إنها تنطوى على جوهرة أخرى مشعة: التضحية من أجل الآخرين، أولئك الذين يعتصرهم الفقر فى الأزقة الضيقة المعتمة. ذات يوم شكا الصديق الراحل العزيز علاء الديب من وعكة صحية فقلت له «عليك بالدكتور محروس. إنه معجزة.

صدقنى فقال: «لكنى لا أتحرك يا أحمد فهل يأتى إلي؟». اتصلت بمحروس فأجابنى على الفور: «هات العنوان. سأنهى عملى فى العيادة بعد ساعة وأكون عنده»! دهش علاء الديب فقد كان يوماً ممطراً والمسافة بعيدة كما أن د. محروس رفض أن يتقاضى منه مليماً! منذ ثلاثة أشهر أصيب د. محروس بالمرض الخبيث. كلمته بالهاتف عدة مرات، لكنى لم أجد فى نفسى شجاعة كافية لألتقى به، وأواجه نظرة عينيه الطيبة، وكلانا يعلم أنه الوداع وليس لقاء. إلا أن القدر جعل إلى جواره صديقاً أكثر شجاعة هو دكتور محمد مندور الذى كان ينقله بسيارته لتلقى العلاج الكيماوى ويعاونه فى كل صغيرة وكبيرة. برحيل د. محروس تهدم ركن كبير فى حياتي. كان إنساناً وعالماً بسيطاً، ودوداً، ينصت إليك وأنت تكلمه كما تشرئب حديقة إلى النور. لم أسمع منه مرة واحدة حرفاً عن الشعب، أو هموم الناس، أوالتغيير، رغم أنه مثقف وقاريء نهم يتابع كل شيء. لكن ذلك الإنسان الذى لم أسمع منه كلمة عن التغيير كان أقوى آمالى فى التغيير. وما من قوة أو جماعة سياسية منحتنى الأمل فى أن الحياة ستغدو أفضل مثلما منحنى دكتور محروس ذلك الأمل بحياته المبذولة فى هدوء من أجل الآخرين. يبقى العطر حتى بعد أن يحصد الموت ورد الحديقة. وتبقى النجوم المشعة حتى عندما يغيبها الضباب الكثيف. ويبقى اسم دكتور محمد محروس بطعم الأمل، ويبقى مغزى حياته البسيطة العميقة التى أسالها فى أعمار الآخرين، دون انتظار لأى شىء.