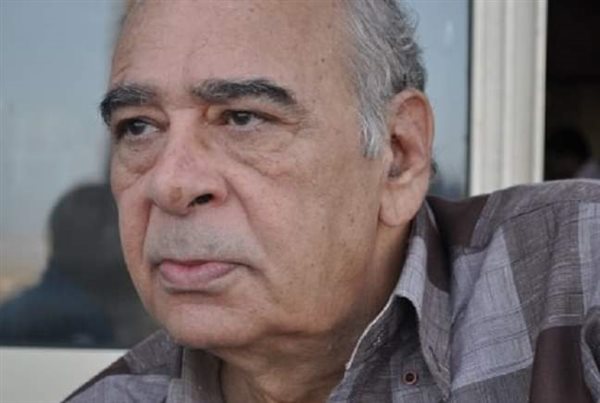

دين الفنان جميل راتب

-إذا كانت الديانة هى التى ستحدد موقفنا من الفن والفنانين عامة فلنرفض إذن مارى منيب ونجيب الريحانى ويوسف شاهين وسناء جميل!

عام ١٩٢٨ استطاع العالم الأسكتلندى ألكسندر فلمنج، أن يشتق من العفن أول مضاد حيوى وهو البنسلين. لكن أحدًا لم يستطع إلى يومنا أن يشتق شيئًا مفيدًا من العفن الثقافى المخيم على رءوس من تساءلوا: الفنان جميل راتب مسلم أم مسيحى؟.

عفن عقلى لا يشتق منه شىء مفيد إلا لو كان «مضاد وطنى» يحقن به الفكر لتجزئة وتقسيم الوطن والفن والعلم والبشر والموهبة حسب الديانة. ومن المدهش أن يكون السؤال حينما يغادر فنان كبير عالمنا هو: أمسلم هو أم مسيحى؟، بدلًا من أن يكون: هل أفاد الوطن بفنه؟ هل كان مخلصًا لعمله؟ هل أجاد فيه؟ هل أسعد الناس بما قدمه؟، أما الديانة فإن الله سبحانه وتعالى، هو الذى سيحاسب الجميع عليها وليس نحن البشر الزائلين، خاصة إن كان ذلك القسم من البشر منافقًا وكذابًا وناهبًا للثروات ومرتشيًا ومحملًا بكل الذنوب الأخلاقية الأخرى.

أولئك حين يذهبون بأطفالهم لتطعيمهم بمصل الجدرى، لا يسألون عن ديانة إدوارد جينر المسيحى الذى اخترع المصل، لأن المسألة هنا تتعلق بمصلحتهم المباشرة، وهم أيضًا لا ينبسون بحرف عن ديانة «جوناس سولك» اليهودى مخترع لقاح شلل الأطفال الذى يطعمون به أطفالهم، لأن كل ما يعنيهم ألا يصاب أولادهم بالشلل. وهم حينما يرقدون لتغيير صمام فى القلب لا يشيرون بحرف إلى أن من اخترع أول صمام صناعى للقلب ليس مسلمًا، وعندما يمرض شيوخ فتاوى العفن العقلى الذين يدعون للعلاج ببول البعير، فإنهم يهرولون إلى مستشفيات الغرب لتلقى العلاج فيها دون أى غمغمة عن ديانة الأطباء أو أصحاب المستشفى أو مخترعى الأدوية، المهم المصلحة. ويستمتع أنطاع العفن العقلى بكل إنجازات المسيحيين من محمول وتليفزيون ولمبة وسيارة وحاسب آلى وكاميرا وسينما ويعيشون على كل ذلك، بل حتى على فكر الآخرين فى الفلسفة والعلوم السياسية وغيرهما من دون أن يقولوا شيئًا، لكن حينما يموت فنان مصرى مبدع تظهر النطاعة ويسألون: جميل راتب مسلم ولّا مسيحى؟!.

وإذا كانت الديانة هى التى ستحدد موقفنا من الفن والفنانين عامة، لأصبح علينا ألا نضحك مع قفشات مارى منيب اللذيذة، لأنها ليست مسلمة ولا تنتسب لقبيلة بنى حمدان، وألا نستمتع بقصص يوسف الشارونى، وروايات جورجى زيدان، وأفلام نجيب الريحانى، ويوسف شاهين، وعبقرية سناء جميل، وهلم جرا. وعلينا ألا نقرأ تولستوى وديكنز وكافكا وشكسبير وجابريل جارثيا ماركيز وغيرهم!، باختصار يصبح علينا أن نلقى جانبًا بالحديث الشريف «الدين المعاملة»، أى أن ما يهمنى من الآخرين هو نفعهم وإفادتهم البشرية. لكن البعض يجلس يسبح فى بحور الإنترنت، ويقلب القنوات الفضائية، ويجرى جراحة مياه بيضاء وزرقاء، وينعم بكل ما يجىء من الغرب المسيحى، ورغم كل ذلك يظهر لنا عفنه العقلى المتأصل متسائلًا: هل يجوز الترحم على جميل راتب أم لا؟، كأنما بلغ غاية الدقة فى اتباع تعاليم الإسلام ولم يبق إلا السؤال عن جواز الترحم من عدمه.

وقد شهد تاريخنا وقائع كثيرة مخجلة من هذا النوع، منها أن الأديب الكبير نجيب محفوظ، لم يحصل على منحة دراسية إلى فرنسا لدراسة الفلسفة فى حينه، لأن القائمين على الأمر حينذاك شكوا بسبب اسمه «نجيب محفوظ» ما إن كان مسلمًا أم مسيحيًا؟!، وحين دعت جامعة الملك فؤاد «جامعة القاهرة» الأديب الكبير جورجى زيدان ذات يوم لإلقاء محاضرات عن تاريخ الإسلام، بصفته إخصائيًا فى ذلك المجال، عادت الجامعة فسحبت الدعوة حين تذكرت أنه مسيحى!. رحم الله الفنان الجميل جميل راتب، الذى امتاز ببسمة تنطوى على سخرية أرستقراطية لطيفة، تنطوى على المحبة، رحمه بقدر ما أسعد الناس بالعديد من أدواره فى السينما والتليفزيون. وقد كشف ذلك الفنان الجميل عن جوهره الإنسانى، حين سألته مذيعة فى لقاء تليفزيونى عمن يود أن يتقدم إليهم بالشكر، فلم يشكر مسئولًا أو وزيرًا، لكنه تقدم بالشكر إلى سائق أتوبيس أوقف الأتوبيس وهبط ليصافحه، وعاملة نظافة فى مطار القاهرة أصرت أن تضايفه بزجاجة كوكاكولا، وسائق تاكسى، ولم يسأل أحد من أولئك عن ديانة جميل راتب، لأن الفنان بالنسبة إليهم هو الفن الذى قدمه. وقد استقر من زمن فى ضمير الشعب المصرى أن «الدين لله والوطن للجميع»، وحتى جيل الستينيات لم نكن نعرف ذلك العفن العقلى الذى ينتشر الآن كالفطر ويغطى النفوس. تبقى عبارة الكاتب الروسى العظيم فيودور دوستويفسكى ملهمة ومشعة: «الذين يتوقون للتعرف إلى إله حى عليهم أن يبحثوا عنه فى المحبة البشرية»، أما العفن العقلى والثقافى والروحى، فلن تغسله إلا أمطار التنوير والفن والعدالة والعلم.